Sie räkeln sich im Hochzeitskleid und in engen Latexanzügen auf der Bühne, schwingen nackt und an Abrissbirnen baumelnd durch Musikvideos oder inszenieren lesbische Kussszenen auf offener Bühne: Die Instrumentalisierung von Sex scheint für weibliche Popstars so selbstverständlich zum Geschäft dazuzugehören wie Lederpeitschen zu einem Sado-Maso-Club. Um nichts anderes als die Befreiung der weiblichen Sexualität gehe es, erklären Popikonen wie Donna Summer, Madonna oder Christina Aguilera seit Jahrzehnten, wenn sie stöhnend, in nassen T-Shirts oder mit der Reitgerte bewaffnet zum Takt ihrer Musik tanzen. Doch was davon ist wirklich Selbstermächtigung – und was nur eine lauwarme Neuinterpretation alter Sexismen mit pseudofeministischem Anstrich? Diese Frage beleuchtet die Dokumentation „Pussy, Pleasure, Power! Die weibliche Lust in der Popkultur“, die ARTE im Rahmen des Summer of Passion zeigt.

Taucht man ein in die popkulturelle Inszenierung weiblicher Sexualität, stößt man auf eine Vielzahl von Widersprüchen. Tabus werden aufgerufen, um sofort wieder gebrochen zu werden. Popsternchen experimentieren mit sexuellen Praktiken fernab des Mainstreams – und verflachen sie zu Oberflächenphänomenen. Dabei gibt es zwei Prämissen, die erklärungsbedürftig sind: Es herrscht zwar Konsens darüber, dass weibliche Sexualität in der patriarchalen Kultur unterdrückt werde. Aber warum soll ihre Befreiung ausgerechnet durch Nacktheit und die Inszenierung des Frauenkörpers als Lustobjekt erfolgen? Die Frau soll also just durch die Mechanismen befreit werden, die bisher zu ihrer Unterdrückung beigetragen haben: die patriarchalen Rollenmuster, die Frauenkörper als sexuell verfügbar und permissiv betrachten.

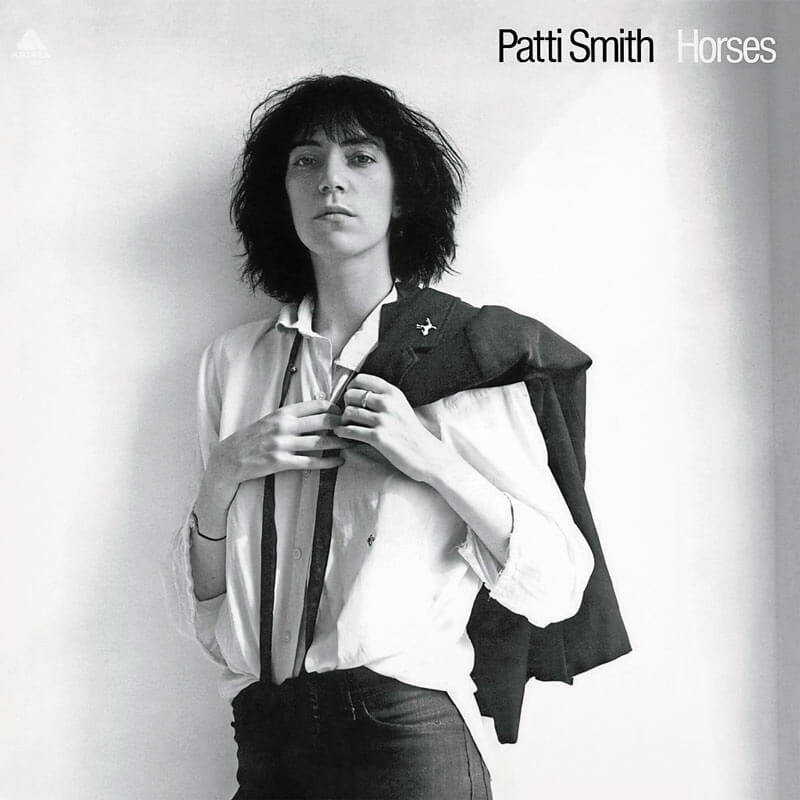

AUSGESTYLT: SKANDALÖSE VERWEIGERUNG

Dabei könnte man meinen, dass nichts skandalöser wirkt als die Verweigerung der an Frauen herangetragenen Geschlechterrolle. Wie ließe sich sonst die Skandalwirkung des berühmten Covers des Patti-Smith-Albums „Horses“ (1975) erklären? Smith trägt auf dem Bild ein weißes Herrenhemd, ein Sakko hängt lässig über ihre Schulter. Skandalös war an diesem Bild nicht die Offenheit – das aufgeknöpfte Hemd bietet immerhin einen Anflug des Lasziven –; skandalös war vielmehr, dass sich hier eine Frau rigoros den Anforderungen an Styling und Verschönerung entzog: Smith trägt kein sichtbares Make-up, ihr Haar wirkt wild und unfrisiert, ihr Blick ist herausfordernd, nicht einladend. Obwohl sie den Betrachter fixiert, geht ihr Blick scheinbar direkt durch ihn hindurch. Smith und der sie inszenierende Fotograf (und platonische Liebhaber) Robert Mapplethorpe stellen hier den male gaze, den klassisch männlichen Blick, infrage. So einfach, so radikal: Smith inszeniert sich als eine Frau, die nicht sexy sein will.

Etwa zur selben Zeit liefert Blondie-Sängerin Debbie Harry das genderperformative Gegenprogramm: Ihr blondes Haar ist toupiert, ihr geschminkter Schmollmund und die durch Make-up betonten, dem Kindchenschema entsprechenden Gesichtszüge scheinen den traditionellen Normen von Weiblichkeit gerecht zu werden. Doch nur auf den ersten Blick verkörpern Harry und Smith zwei entgegengesetzte Enden des Spektrums von Weiblichkeitsinszenierung. Harry spielt (oder ist) auf ihren ikonischen Bildern oft die kühle Blonde, ihr Blick ist selten flirtend, und der Rückgriff auf die Monroe-Ästhetik der 1950er Jahre ist nurmehr Zitat, Nachklang einer längst vergangenen Ära. Die Kleidchen, körperformenden Korsetts und Büstenhalter sind einem freieren Körperideal gewichen; Harry trägt T-Shirts und Hängekleidchen, unter denen sich zwar Brustwarzen, doch keine üppigen Brüste abzeichnen. Der BH, Sinnbild für das biedere Rollenkorsett der Frau, ist abgelegt. Was befreit ist, entscheiden immer auch die Diskurse der Zeit.

IRONISCHER VERWEIS AUF MARILYN MONROE

Doch dann kehrt der BH mit einem großen Knall auf die Bühne des Pops zurück – allerdings wiederum auf ironische Art und Weise. Auf ihrer „Blond Ambition“-Tour trug Madonna 1990 den von Jean Paul -Gaultier entworfenen Kegel-BH, der seinerseits ein Zitat aus einer längst vergangenen Ära darstellt. Monroe-typisches Make-up und Haarstyling vervollständigen den 1950er-Look, wobei Madonnas Performances sich nicht mehr in der Andeutung von Sexualität erschöpfen, sondern offensiv, anstößig und explizit sind. Etwa wenn sie während der Show minutenlang auf einem Bett Masturbation andeutet. Expliziter könne Pop nicht werden, dachte man damals, doch da kannte man Cardi B noch nicht.

Tabus brach Madonna in der Tat viele in ihrer langen Karriere, in der sie sich serienmäßig neu erfand. Bereits die Inszenierung zur Single „Like a Virgin“ setzte ein Ausrufezeichen. Entscheidend ist das „like“, das lyrische Ich fühlt sich wie eine Jungfrau, wie zum ersten Mal berührt, aber Madonna, die sich bei Live-Performances über Bühnenböden wälzte, erweckte in keinem Moment den Eindruck, dass sie noch Jungfrau wäre. Das übrigens unterscheidet die „Like a Virgin“-Inszenierung von „… Baby One More Time“, der ersten Hitsingle von Britney Spears. Denn hier handelte es sich tatsächlich um eine mädchenhafte Frau, die mit Lippenstift, Zöpfchen und Schuluniform klar das visuelle Muster entsprechender pornografischer Fantasien bediente.

So skandalträchtig etwa Madonnas Auftritte auch wirkten (und dasselbe gilt für Miley Cyrus’ Video zu „Wrecking Ball“ oder Christina Aguileras „Dirrty“) – sie überwanden nie das Dilemma einer auf den männlichen Blick fixierten weiblichen Sexualität, die oft genug nur ein Schauspiel ist. So gilt grundsätzlich bei allen Debatten des Pop, die um die Befreiung der weiblichen Sexualität kreisen, eine Verwechslung von Darstellung und Erleben, von Körper und Körperlichkeit. Diese Verwechslung ist in vielerlei Hinsicht repräsentativ für alle gesellschaftspolitischen Debatten über Sexualität im Zeitalter des Konsumkapitalismus. Zwar ist der Körper der Ort des Erlebens von Sexualität; im Pop aber verflacht er zu einer Benutzer- und Betrachteroberfläche.

So lautete lange Zeit die feministische Kritik an vermeintlich sexuell befreiten Pop-Idolen. Doch auch die Diskurse über Sex im Pop wandelten sich, und das hat ganz wesentlich mit Sex Positivity zu tun. Im feministischen Diskurs markiert Sex Positivity eine Abkehr von älteren feministischen Diskursen, die als sex- und lustfeindlich galten. Jüngere radikale Feministinnen wollen Sex und mit ihm Sexarbeit und Pornografie radikal bejahen – sofern das dargestellte Subjekt freiwillig und eigenmächtig seine Sexualität und deren Zurschaustellung steuert.

HYPERSEXUALISIERTE ÄSTHETIK

Nicht zufällig erinnert diese unbedingte Bejahung an ein neoliberales Verständnis von Subjektfreiheit, wonach alles gut sei, wofür sich ein Subjekt frei entscheide. Wie prekär das Verhältnis von angeeigneter Sexualität, Instrumentalisierung von Frauenkörpern und Werbewirksamkeit des Sexskandals ist, zeigen US-Rapperinnen wie Nicki Minaj und Cardi B, die in den 2010er Jahren für Furore sorgten. Beide bedienen sich einer hypersexualisierten Ästhetik mit pornografischen Reminiszenzen, die Skandalauftritte von -Madonna wie Streiche von Schwesternschülerinnen wirken lassen. Minaj und Cardi B inszenieren sich in bonbonfarbenen Videowelten; auffällig künstlich, plastikhaft wirken die Räume, in denen sich die Rapperinnen in knappen Outfits bewegen. Das 1950er-Sanduhr-Körperideal wird durch Implantate auf die Spitze getrieben. Dabei ist in diesem Kontext ungeheuer relevant, dass es sich um die Körper von Women of Colour handelt. Jeder weibliche Körper ist potenziell einem male gaze unterworfen, doch die Körper schwarzer Frauen sind einem rassifizierten male gaze unterworfen, der mit diesen Körpern bestimmte Stereotype verbindet: Sie seien hypersexuell, verfügbar, promisk und so weiter. Vielleicht muss man Cardi Bs Inszenierung als die radikalste Erweiterung des Bananenrocktanzes der legendären Josephine Baker begreifen, der ja seinerseits die Stereotype Weißer gegenüber Schwarzen aufs Korn nahm. Auch das Twerking, das kunstvolle Wackeln mit Hüften und Po, wirkt wie eine groteske Reinszenierung des Cake Walks und anderer sogenannter Schwarzer Tanzformen.

Bei der Frage, wie frei oder unfrei solch eine Inszenierung ist, sollte man auch auf deren Adressaten schauen. Fraglos dürften viele heterosexuelle Männer die Videoästhetik genießen (auch wenn die sprachliche Rohheit und Direktheit der Rapperinnen durchaus mit Geschlechterkonventionen bricht). Doch bei vielen Videos hat man das Gefühl, als seien die eigentlichen Adressaten weiße Pop-Musikerinnen, die allzu gerne auf dem schmalen Grat zwischen verruchter sexueller Darstellung und biederer, heterosexueller Weiblichkeit balancieren. Miley Cyrus jedenfalls fand nach ihrer Latexphase und ihrer Verlobung wieder zu einem biederen Countrylook zurück.

Eine weiße Musikerin kann sich jederzeit als geläutert inszenieren, egal wie ausschweifend sie zuvor ihre Sexualität zur Schau stellte. Für schwarze Musikerinnen gilt das oftmals nicht. Vielleicht bleibt ihnen tatsächlich nur die Wahl, auf radikale Art mit den Konventionen und Erwartungen zu brechen – und zwar nicht nur den sexuellen. Vielleicht erreichen sie damit noch keine echte sexuelle Freiheit. Doch sie machen darauf aufmerksam, dass die Eroberung sexueller Freiheiten auf dem Schauplatz der Körper stattfindet, für die es sehr wohl eine Rolle spielt, ob sie weiß oder schwarz sind.

Ich warf mir meine Jacke über die Schulter wie Frank Sinatra