Es war eine Meldung, die im Nachrichtenfluss der vergangenen Wochen fast unterging – wohl auch, weil sie unter einer allzu vertrauten Schlagzeile stand: Die Deutsche Bank zahlt erneut eine Strafe. Diesmal waren es 23 Millionen Euro, verhängt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), unter anderem wegen dubioser Geschäfte mit komplexen Finanzprodukten in Spanien und mangelhafter interner Aufarbeitung. Jahrelang hatte die Bank dort Finanzderivate verkauft, mit denen Kunden mitunter hohe Verluste erlitten und daraufhin teils auch Schadenersatz gefordert hatten. Zwar war es die zweithöchste Strafe, die die Bafin jemals gegen Deutschlands größte Bank verhängt hat, und die Geschäfte verstießen offenkundig gegen Regeln – doch für die Deutsche Bank schien es kaum mehr zu sein als eine Randnotiz. Solange keine Milliardenstrafen anfallen oder gar Manager vor Gericht stehen, so der Eindruck, kehrt man dort schnell zur Tagesordnung zurück. Die Strafe wird als laufender Kostenpunkt verbucht – und weiter geht’s. Diese Abgebrühtheit ist nicht einmal typisch Deutsche Bank, sondern längst symptomatisch für die gesamte Branche.

Ab und an aber gehen die Dinge so dramatisch schief, dass es sich nicht mehr ignorieren lässt: So war es während der Finanzkrise, international als Great Financial Crisis bekannt, als Banken wie Dominosteine fielen und Steuerzahler Milliarden für ihre Rettung aufbringen mussten. Und so war es vor zwei Jahren, als mehrere US-Regionalbanken ins Straucheln gerieten und in der Folge auch die Credit Suisse in der Schweiz kurz vor dem Kollaps stand. Letztlich konnte eine neue Finanzkrise nur verhindert werden, weil die Großbank UBS auf Druck der Schweizer Regierung die angeschlagene Konkurrentin übernahm – und das mit einem großzügigen „Handgeld“. Ein Plan, die Credit Suisse ohne staatliche Hilfen abzuwickeln, blieb unausgepackt in der Schublade. Die Lage war brenzlig: Der ungeordnete Zusammenbruch einer systemrelevanten Bank hätte wohl das weltweite Finanzsystem mitgerissen.

Wie kann das sein? Hatte die Politik nach der Weltfinanzkrise ab 2007 nicht versprochen, dass Steuerzahler nie wieder für Bankenrettungen aufkommen müssen? Oder noch besser, dass solch brenzlige Situationen einfach nicht mehr eintreten? Aber was muss geschehen, damit Banken keine dubiosen Geschäfte auf Kosten ihrer Kunden mehr tätigen, keine Geldwäsche für Kriminelle und Kleptokraten aus aller Welt betreiben und sich nicht weiter an Steuerhinterziehung beteiligen? Nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse kehrten Politik, Aufsichtsbehörden und die Finanzbranche schnell wieder zur Normalität zurück. Bankenkrise? Nicht bei uns. Vielleicht müsse das ein oder andere Detail nachjustiert werden, aber das System an sich sei sicher.

Die Wahrheit ist: Das ist es nicht – zumindest nicht ausreichend, wie auch der ARTE-Dokumentarfilm „Moneyland“ zeigt. Die Credit Suisse etwa hätte geordnet abgewickelt werden sollen, doch selbst die Schweizer Nationalbank räumte überraschend offen ein, dass dies in der Krise nicht möglich gewesen wäre. Warum genau, blieb unklar. Vermutlich war der Druck aus den USA und Frankreich zu groß, die Bank per Notübernahme mit staatlichen Garantien zu stabilisieren. Dennoch feierten einige in der Finanzwelt die Rettung als cleveren Schachzug – und betonten, dass Ähnliches in der EU nicht passieren könne. Oder dass es in den USA ohnehin schlimmer sei, wo Regionalbanken weitgehend unbeaufsichtigt blieben.

Dabei sollte gerade der jüngste Bankencrash, der im Kollaps der Credit Suisse und mehrerer US-Regionalbanken gipfelte, ein Weckruf sein. Er zeigt, dass die bisherigen Bemühungen, das Finanzsystem nach der zurückliegenden Krise sicherer zu machen, weitgehend gescheitert sind.

Natürlich ist zum Beispiel die gemeinsame EU-Bankenaufsicht eine Verbesserung im Vergleich zu nationalen Kontrollen, bei denen die Nähe zwischen Aufsehern und Banken oft zu groß war. Aber die Regulierung ist heute zugleich komplexer denn je. Und wenn uns die Bankenbranche auch 15 Jahre nach der Weltfinanzkrise erneut in Atem hält, ist das ein klares Zeichen: Die bisherigen Regeln suggerieren nur Sicherheit – sie schaffen sie nicht. Deshalb braucht es eigentlich drei zentrale Maßnahmen: Erstens müssen Banken deutlich mehr Eigenkapital vorhalten. Andersherum formuliert: Sie dürfen nicht so hoch verschuldet sein. Zweitens muss das riskante Investmentbanking konsequent vom Einlagengeschäft getrennt werden. Drittens müssen neue Regeln für Banker-Boni eingeführt werden.

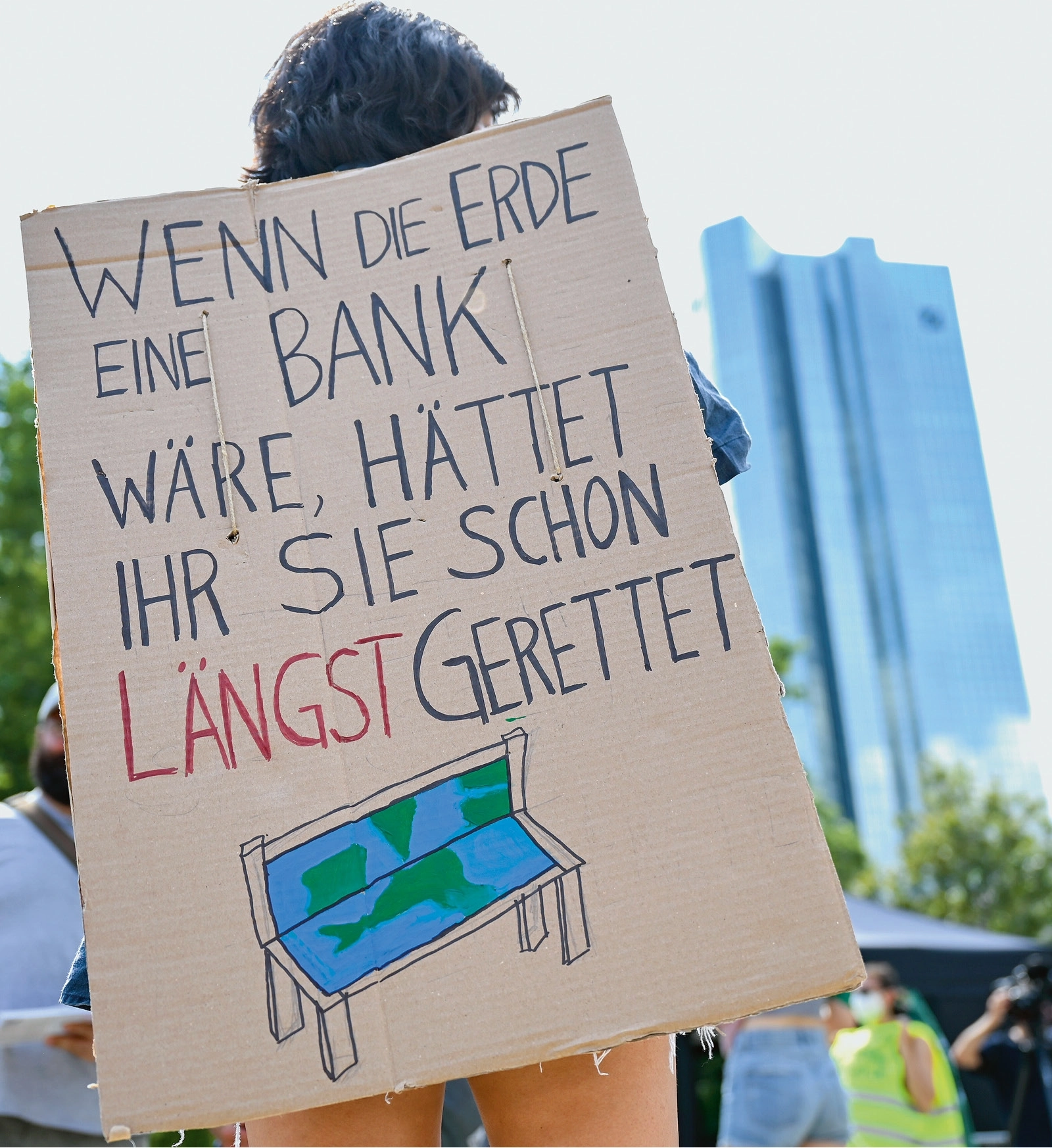

MILLIARDEN FÜR BANKENRETTUNG STATT FÜR BILDUNG

Zur Erinnerung: Allein Deutschland zahlte für die Bankenrettung während der Finanzkrise 2007/2008 rund 70 Milliarden Euro – Geld, das auch in Schulen oder Infrastruktur hätte investiert werden können. Dabei gefährden Finanzkrisen die Demokratie, denn laut Studien fördern sie das Erstarken extremer Parteien und beschädigen die Prinzipien der Marktwirtschaft, wo Scheitern ebenso dazugehört wie die Gewinnmaximierung.

Die Erhöhung des Eigenkapitals ist der wohl dringendste Punkt. Eine der wichtigsten Lehren aus der Finanzkrise war, dass Banken weniger Schulden anhäufen dürfen. Ökonomen wie Anat Admati und Martin Hellwig warnen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, dass die Reformen nach der Finanzkrise „jämmerlich unzureichend“ seien. Die aktuellen Basel-3-Vorschriften verlangen zwar eine höhere Eigenkapitalquote, doch Banken können sich ihre Kennzahlen mithilfe komplexer Modelle schönrechnen – ein Vorteil vor allem für große Institute. Vielleicht lässt sich das Problem mit einem Bild veranschaulichen: Banken gleichen Kindern, die auf einem Hochseil balancieren, während die Aufseher darunter hektisch hin und her laufen – anstatt einfach das Seil tiefer zu hängen. Übertragen auf die Finanzwelt hieße das: Die Verlustpuffer müssen steigen, mindestens auf 10 bis 15 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens. Das würde das Risiko eines Bank-Runs senken, also dass Kunden plötzlich ihr Geld abziehen, und unkontrolliertes Wachstum verhindern, da Banken mehr Eigenkapital von Investoren einwerben müssten.

Die Reformen nach der Krise waren jämmerlich unzureichend

Die Banken argumentieren, höhere Kapitalanforderungen würden die Kreditvergabe erschweren. Doch nicht wenige Experten sagen: Das sei Unsinn. Denn gut geführte Banken können Eigenkapital über den Aktienmarkt beschaffen, Gewinne einbehalten oder ihre Boni kürzen.

Zusätzlich sollte das Investmentbanking wieder vom Privatkundengeschäft getrennt werden. Das Vorbild hierfür ist der Glass-Steagall Act, den die US-Regierung 1999 abgeschafft hatte, um die „Wettbewerbsfähigkeit“ der Banken zu stärken. Danach durften Investmentbanken wieder ungehindert spekulieren – ein entscheidender Faktor für die Finanzkrise. Schließlich die Boni: Die Credit Suisse machte in den zurückliegenden zehn Jahren 3,2 Milliarden Franken Verlust – und zahlte gleichzeitig 32 Milliarden Franken Boni aus. Eine Bank? Nein, eher ein Bereicherungssystem. Statt komplizierter Bonusregeln wäre eine einfache Maßnahme viel effektiver: Manager sollten persönlich haften. Boni sollte es nur geben, wenn Manager ihre Leistung übererfüllen, zudem sollten sie in Aktien-Optionen gewährt werden, die erst Jahre nach dem Ausscheiden eingelöst werden dürfen. Und wer die von ihm geführte Bank gar dem Steuerzahler zur Rettung überlässt, muss mit dem persönlichen Vermögen dafür haften. Das würde allzu waghalsige Geschäfte automatisch stoppen.

Doch die Realität sieht anders aus: Solange es nicht wieder zu einem großen Knall kommt, wird sich womöglich nichts ändern. Zu viele Akteure profitieren vom Status quo, und die Regulierung hat längst eine eigene Beraterindustrie hervorgebracht, die zugleich jede Vereinfachung blockiert. Zudem ist die Finanzlobby die wohl mächtigste und personalstärkste Lobby aller Branchen – mit entsprechendem Einfluss auf die regierenden Politiker. Nur wenige Politiker verfügen außerdem über das fachliche Rüstzeug, sich mit Bankern anzulegen.

In den USA scheint die Erinnerung an die Finanzkrise bereits vollends verblasst zu sein. Die Trump-Regierung will deregulieren, Banker schwärmen vom „Animal Spirit“ und Hypotheken-Verbriefungen, die Auslöser der jüngsten Finanzkrise, boomen erneut. Amerikas Banken legen wieder im großen Stil verpackte Finanzprodukte auf, sie poolen Unternehmens- und Immobilienkredite und veräußern sie an Investoren, um selbst wieder neue Kredite vergeben zu können – bis irgendwann alle den Überblick verlieren, wo die Risiken eigentlich liegen. Auch im Kampf gegen Geldwäsche und Sanktionen gibt es derzeit dramatische Rückschritte. Gerade hat die Trump-Regierung das sogenannte Transparenzregister abgeschafft, wo US-Unternehmen ihre Eigentümer offenlegen mussten. Das soll es nun nicht mehr geben, angeblich weil es zu bürokratisch war: Die Mafia, sanktionierte Oligarchen und andere Kriminelle können ihr inkriminiertes Geld nun aber ungehindert in den USA anlegen.

Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Finanzskandal ans Licht kommt oder bis wieder eine Systemkrise die Weltwirtschaft erschüttert. Denn was die Wall Street tut, hat immer Auswirkungen auf Europa. Und zur unbequemen Wahrheit gehört auch: Anders als bei der Weltfinanzkrise zum Ende der 2000er haben die ohnehin bereits hoch verschuldeten Staaten und mit ihnen die Notenbanken nun allerdings kaum noch Möglichkeiten, als letztmöglicher Retter einzuspringen.