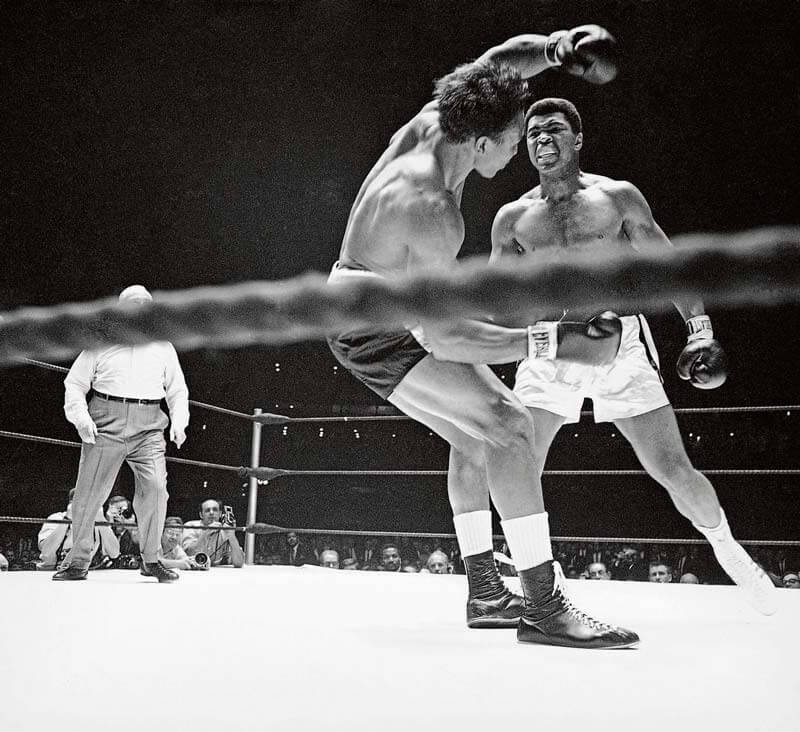

Vor gut 40 Jahren stand er zum letzten Mal im Ring und verlor einstimmig nach Punkten. Muhammad Ali, der größte Boxer aller Zeiten, musste seine Karriere mit einer Niederlage beenden. Seine Parkinson-Erkrankung ließ nichts anderes zu. Dem Mythos Ali tat das keinen Abbruch. Der „Thrilla in Manila“, der „Rumble in the Jungle“ – seine Boxkämpfe sind Legenden geworden und er ein Held, der nicht nur als Athlet, sondern auch als Aktivist allerhand Grenzen sprengte.

Seine klare politische Haltung gegen den Vietnamkrieg, sein Einsatz für die Emanzipation der Schwarzen und seine Präsenz als gläubiger Moslem machten aus dem besten Schwergewichtsboxer der Welt einen Freiheitskämpfer. Die vierteilige Dokumentarfilmreihe „Muhammad Ali“, die im Januar auf ARTE zu sehen ist, erzählt seine Lebensgeschichte anhand unzähliger Archivaufnahmen und Gespräche mit Weggefährten, Familienmitgliedern und Experten. Im Interview mit dem ARTE Magazin erklären die Regisseure Ken Burns und seine Tochter Sarah, warum Alis Biografie über sich hinausweist, die Entwicklung der US-amerikanischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert spiegelt und wie aus dem kontroversen Sportler ein universaler Held werden konnte.

ARTE MAGAZIN Sarah und Ken Burns, wann haben Sie zum ersten Mal von Muhammad Ali gehört?

SARAH BURNS Er war einfach schon immer da. Ich bin 1981 geboren, für meine Generation war Muhammad Ali omnipräsent. Gleichzeitig wusste ich nicht viel über ihn. Ich wusste, dass er ein großartiger Boxer war, und ich wusste, dass er den Kriegsdienst verweigert hatte. Aber wer Muhammad Ali wirklich war, davon hatte ich keine Ahnung.

KEN BURNS Ich kann mich noch genau daran erinnern: 1960 gewann er Gold bei den Olympischen Spielen in Rom. Da war ich sieben Jahre alt. Vier Jahre später gewann er dann den Weltmeistertitel gegen den damals sehr gefürchteten Sonny Liston. Ich habe alle seine Kämpfe gesehen.

ARTE MAGAZIN Es gibt so viele Dokumentationen, Filme und Bücher über Muhammad Ali. Welche Geschichte kann man da noch erzählen?

KEN BURNS Ali, der Boxer. Ali, der Moslem. Ali, der Vietnamkriegsdienstverweigerer. Die Leute wollen ihn auf etwas festnageln: Held, Feind, Gewinner, Verlierer. Aber Ali war eine komplexe Person, er war ein Mensch, der sich entwickelte.

SARAH BURNS Wir wollten seine Biografie als eine Geschichte der Veränderungen, als eine spirituelle Reise zu sich selbst erzählen. Was viele nicht wissen: Alles in Alis Leben war von seinem Glauben beeinflusst – seine politische Haltung, sein Privatleben, sogar sein Verhältnis zum Boxen.

ARTE MAGAZIN Was haben Sie noch über ihn gelernt?

SARAH BURNS Egal, mit wem ich gesprochen habe, alle hatten eine Geschichte über ihn zu erzählen. Manchmal sind diese Menschen Ali nur zufällig an einer Straßenecke oder im Aufzug begegnet, aber sie erzählen den Rest ihres Lebens davon. Er hat bei so vielen Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sie beeinflusst. Es ist leicht, in ihm einen Angeber und Narzissten zu sehen, der von sich behauptete, der Größte und Schönste zu sein. Aber wenn man genau hinschaut, lernt man einen offenherzigen, großzügigen Mann kennen. Er gab anderen buchstäblich sein letztes Hemd oder das Geld, das er bei sich trug, manchmal sogar seine Armbanduhr. Zuweilen scheint es mir, als hätte jeder Mensch auf dieser Erde eine Verbindung zu Muhammad Ali.

ARTE MAGAZIN Woran lag es, dass er zu Beginn seiner Karriere trotzdem so unbeliebt war?

KEN BURNS Er war ein vorlauter Angeber, konnte manchmal gedankenlos und fies sein. Er war ein Provokateur, aber die Negativität, die ihm entgegengeschlagen ist, hatte wenig mit ihm zu tun. Das war die Banalität des Rassismus, gepaart mit einem falschen Patriotismus. Manche sagen, Ali habe die Gesellschaft gespalten, aber es ist doch so, dass die Reaktion der weißen Mehrheitsgesellschaft spaltend war. Seinen muslimischen Glauben, sein Selbstbewusstsein als schwarzer Mann, seine Haltung zum Vietnamkrieg – das empfanden viele als Bedrohung.

SARAH BURNS Nachdem Muhammad Ali, damals noch Cassius Clay, zum ersten Mal Weltmeister geworden war, gab er eine Pressekonferenz und sagte: „Ich bin jetzt da, wo ich immer sein wollte, und muss nicht mehr der sein, den ihr wollt.“ Das war seine Unabhängigkeitserklärung. Wenige Zeit später machte er seine Zugehörigkeit zur Nation of Islam öffentlich und nahm den Namen Muhammad Ali an. Das und die Verweigerung des Wehrdiensts waren Freiheitsbekenntnisse, die einem schwarzen Mann einfach nicht zugestanden wurden.

ARTE MAGAZIN Wie erklären Sie sich, dass Ali ein so politischer Mensch war?

KEN BURNS Ein schwarzer Mann in den USA zu sein, ist politisch. Vor allem zu jener Zeit. Ali war fast genauso alt wie Emmett Till, der 14-jährige Schwarze, der 1955 von einem weißen Mob gelyncht wurde, weil er einer weißen Frau hinterhergepfiffen haben soll. Dieses Ereignis brannte sich in sein Gedächtnis ein. Ali wuchs im Süden der USA auf. Es herrschte Rassentrennung. Er war in einem freien Land unfrei.

ARTE MAGAZIN Diese Erfahrung haben auch andere schwarze Boxer gemacht. Trotzdem teilten sie seine Meinungen nicht. Im Gegenteil: Der vormalige Boxchampion Floyd Patterson wollte gratis gegen Ali boxen, um den Titel „von den schwarzen Moslems zurückzuholen“; George Foreman trat als Verteidiger des weißen, christlichen Amerikas gegen Ali an. Warum sahen sie die Dinge so anders?

KEN BURNS Ganz einfach: Weil sie Individuen waren. Wir neigen dazu, schwarzen Menschen eine Uniformität zu unterstellen. Das würden wir bei weißen Menschen nie tun. Natürlich haben Afroamerikaner unterschiedliche Ansichten, abhängig von ihren Umständen, ihrem Wohnort, ihrer Bildung …

SARAH BURNS Außerdem darf man nicht vergessen, wie riskant es damals für schwarze Athleten war, ihre Meinung kundzutun. Jack Johnson, der erste schwarze Schwergewichtsweltmeister, musste aus den USA fliehen, weil er angefeindet und wegen angeblicher Beziehungen zu weißen Frauen angeklagt wurde. Joe Louis, der zweite schwarze Schwergewichtsweltmeister, verhielt sich extrem vorsichtig. Er feierte Siege gegen weiße Boxer kaum, zeigte sich nie mit weißen Frauen.

ARTE MAGAZIN Niemanden zu verärgern, war jedenfalls nicht Alis Stärke.

SARAH BURNS Stimmt, das war nicht sein Ziel. In der Pressekonferenz, in der er erklärt, dass er den Kriegsdienst verweigern werde, sagt er: „Ihr könnt mich vor ein Erschießungskommando stellen, ich würde trotzdem nicht in den Krieg ziehen.“ Lieber will er sterben, als etwas gegen seine religiöse Überzeugung zu tun. Das war ihm wichtiger als all seine Erfolge.

KEN BURNS Für seinen Mut muss man ihn wirklich bewundern. Aber dass Ali, der große Verfechter der schwarzen Befreiungsbewegung, die Sprache der Rassisten gegen seinen Gegner Joe Frazier verwendet hat, gehört auch zur Geschichte. Ali ist ein Held, aber einer aus der griechischen Tragödie. Er hat die großen Kämpfe des 20. Jahrhunderts in sich ausgetragen.

ARTE MAGAZIN Seine verbalen Attacken, oft in Form von Reimen, die Vorhersagen über den Kampfausgang enthielten, gehörten zu Alis öffentlichen Auftritten. Er war ein großer Performer, hat sich meisterhaft inszeniert. Sehen wir Ali immer nur, wie er gesehen werden wollte?

SARAH BURNS Ich glaube, wir sehen immer den echten Ali. Sogar in seiner Selbstinszenierung war er authentisch. Er stand gern im Mittelpunkt und hat sich entsprechend verhalten, aber das war nicht künstlich.

ARTE MAGAZIN 1996 stand er ein letztes Mal im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit, als er die Fackel bei den Olympischen Spielen von Atlanta hielt.

KEN BURNS Mich hat es unheimlich berührt, dass er bereit war, seine Verletzlichkeit so zur Schau zu stellen. Seine Parkinson-Erkrankung war damals schon fortgeschritten. Er hat am ganzen Körper gezittert. Alle, die das gesehen haben, hatten Tränen in den Augen.

ARTE MAGAZIN Kontrovers fand ihn damals keiner mehr. Hatte er sich verändert oder die Gesellschaft?

SARAH BURNS Beides trifft wohl zu. Natürlich hatte Ali sich verändert, nicht nur durch seine Parkinson-Erkrankung. Er hat einmal gesagt: „Ein Mann, der mit 50 genauso ist wie mit 20, hat 30 Jahre seines Lebens verschwendet.“ Er hatte viele Fehler und die erkannte er auch an – in aller Öffentlichkeit. Er entschuldigte sich dafür, dass er seinen Ehefrauen nicht treu gewesen war. Er wendete sich von der Nation of Islam ab und bereute, dass er seinem Freund Malcolm X den Rücken gekehrt hatte. Er gab sogar zu, dass die Art, wie er mit Joe Frazier gesprochen hatte, unangemessen war, und bat um Entschuldigung.

KEN BURNS Und die Gesellschaft hatte sich auch verändert. Viele haben erkannt, dass Ali mit seiner Haltung zum Vietnamkrieg recht hatte. Und mit seinen Forderungen nach Gleichberechtigung der Schwarzen sowieso. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass er nicht mehr bedrohlich wirkte. Er war alt und gebrechlich, es ging keine Gefahr mehr von ihm aus.

ARTE MAGAZIN Am Ende Ihrer Dokureihe sieht man eine junge Frau bei einer „Black Lives Matter“-Demo. Sie trägt ein T-Shirt, auf dem zwei Worte stehen: Muhammad Ali. Welche Bedeutung hat er für die junge Generation?

KEN BURNS Sie trägt kein Plakat. Alles, was sie braucht, um ihr Anliegen zu repräsentieren, ist sein Name. Das sagt alles.